�V��E�L�́A���̋����ƒ��̗���̑����ɂ���āA�܂��A�T���V��{�����ۂȂǂ̃t�B�[���h�ɂ���āA�g�������܂��傤�B�@�V�~13��ނ̃��C���i�b�v������܂��B

�E�L�T�C�Y�F

��24�E28�E30�E32�E36�E40�E44

�E�L�ԍ��F�@0�`12

�ɍ������V��E�L�́A�����Ȓ��̗���𑨂��A�C���̗���̒��ڒނ邱�Ƃ��o����̂ł��B

�V��E�L

�E�L�F

�V��E�L�@�R�U-�T

�����F�R��

������ށE����

�n���X�F�R.�T��

�@�@�@�@�@�Q�`�Q.�T�q��

���[���F�_�C��

�v���C�\2500LBD

���b�h�F�_�C��

BLAIZON�Q��

�K����

�n���X

�E�L�~�߃S��

�V������

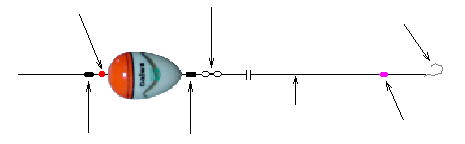

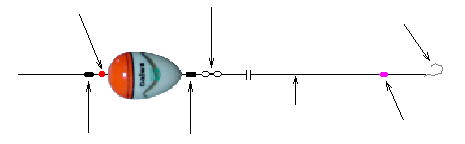

![]() �~���E�L�̏ꍇ

�~���E�L�̏ꍇ

�i��F��ݸ�j

![]() �t���E�L�������b�g

�t���E�L�������b�g

���t���E�L�̍ő�̃����b�g�́A�E�L�̌����������^�b�`�ŏo���邱�Ƃɂ���B�@���̏�ǂ݁A���̃^�i��ǂ݁A�ɍ������E�L�ɑf���������o����A�u�ނ��ނ�v��g�ݗ��ĈՂ��Ȃ�B

�E�L�F�t��

�i�����j

�n���X�F

�@1.5�`6��

�X�i�b�v�T���J��

�V�烊�O�Z�b�g

�T���J��

�n��

![]() �t���E�L�̏ꍇ

�t���E�L�̏ꍇ

�i��F�V�糷�j

�V��E�L

�ނ�G���Ɍf�ڂ��ꂽ�L���ގt�́u�d�|���v��^���Ă݂���A�V���i���������ɃA�����W������D�D�D�ƁA�N�����ނ��ނ��g�ݗ��ĂĂ����B�@���ۂ̏Ǝd�|���̗��_�̈�v�����߂ē��X�A���s����𑱂��A���N������Ƃقڎ��������蒅����B�@����܂ł̉ߒ��Œm�蓾������o���͂ƂĂ���ŁA������ɂ��Ή��o����悤�ɂȂ��Ă���D�D�D���ł���B

���ǁA�ނ���̃o���G�[�V�������ǂꂾ�������Ă��邩�A�X�ɂ͂�����ǂꂾ�����p�o���邩���A�މʂɂȂ���̂ł���B

��͐₦���ω��𑱂��Ă���B�@

����Ȃ܂��ƂȂ��Œނ��g�ݗ��ĂĂ����ʔ����B�@�����āA���_����v�����Ƃ��̊�сB�@������ނ�͎~�߂��Ȃ��Ǝv���B

����

![]() �V��E�L�̏ꍇ

�V��E�L�̏ꍇ

�V��E�L��p��

���O�Z�b�g

�A�E�g�K�C�h��

�C���i�[�K�C�h��

![]() �����|�C���g

�����|�C���g

���C�����m������

![]() ���j�m�b�g�i�d�Ԍ����j

���j�m�b�g�i�d�Ԍ����j

![]() �E�L���̎d�|���̓X�g���[�g�̏�ԂŁA�����ł���

�E�L���̎d�|���̓X�g���[�g�̏�ԂŁA�����ł���

![]() �d�|����������������

�d�|����������������

![]() �d�|�����X�g���[�g�ɂȂ�

�d�|�����X�g���[�g�ɂȂ�

![]() ���[���������Ďd�|������������

���[���������Ďd�|������������

![]() ���̏�Ԃŋ����G�T��H���Ă��A�A�^���͏o�Ȃ�

���̏�Ԃŋ����G�T��H���Ă��A�A�^���͏o�Ȃ�

�������O�e�N���@

�Ƃ�U�荞�݁A�d�|�����|�C���g�֒������鐡�O�ɁA�����i���[���Ɋ����Ă��郉�C���j�ɂ��e���V�����������āA��s����E�L�Ƀu���[�L���|���Ă��A���[���i���G�T���j���E�L����s�����Ďd�|���S�̂��g�����h�ɂ��Ē���������̂ł��B�@

��������e�N��

�܂����Ƃ��A�����O�̃e�N�ɂ��d�|���g���u���͉���o�����Ƃ��āA���ɁA���d�|�����\�������o����H�v�����܂��傤�B�@�E�L�͋����G�T��H�����A�^�������o�I�ɓ`����厖�Ȗ�ڂ�����܂����A�E�L���̃n���X���o��Ԃŋ������G�T��H���Ă��A�E�L�ɃA�^���͓`��炸�A�A���Z�͂��납�A���������������G�T�����i����j�����̂ɁA��a���������ēf���o���Ă��܂��܂��B�@����ܑ͖̖����B�@�d�|��������������́A�f�����E�L���̒o�݂����A�_�C���N�g�ŃA�^�����`���悤�ɁA���G�T����E�L�܂ł���Ԃɂ��邱�Ƃł��B�@���̂��߂ɂ́A�d�|��������ɃE�L���̒o�ݕ��������[���������Ĉ����߂������̂ł��B

���̂�����Ƃ����e�N�j�b�N�́A�����Č������Ȃ��e�N�j�b�N�Ȃ̂ł��B�@

�X�|�b

�n���ɃG�T��t���Ȃ��ƁA�������ɃG�T���X�b�|���ƊO��Ă��܂��܂��B�@�����Ă��ނ�l�͑_�����߂đO���̃|�C���g�ɖڂ����Ȃ���Ƃ�U�荞�݂܂��̂ŁA�G�T���O�ꂽ���ƂɋC�t���Ȃ����Ƃ�����܂��B�@�����Ƃ͒m�炸�T���G�T�����āA��ɗ��Ȃ����̃A�^����҂��Ă��邱�Ƃقǖ��ʂȂ��Ƃ͂���܂���B�@�d�|���������������ɑ傫�Ȓ�R�ɂȂ���̂́A�g�E�L�h�Ɓg���G�T�h�ł��B�@�������ɁA�C�ʂɏo��Q�̒�R�Ղ��m�F�ł���A�G�T�͊O��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�����̂Q�F�g���炪��h�Ɓg���іځh���@

�_���|�C���g�J��Ԃ��L���X�e�B���O���Ă���ƁA���Ɏd�|�����̂����炪���Ă��܂�����A�n���X�Ɍ��іڂ��o���Ă��܂����Ƃ�����܂��B�@���炪���Ă͎d�|���̈Ӗ����܂����������Ȃ��Ă��܂��܂��B�@�����Ƃ��m�炸�ɎT���G�T�����āA��ɗ��Ȃ����̃A�^����҂��Ă��邱�Ƃقǖ��ʂȂ��Ƃ͂���܂���B�@�܂��A�n���X�Ɍ��іڂ��o���Ă��܂����܂܂ɂ��Ă����ƁA�傫�ȃe���V�������|���������i�啨���|���������j�A���̌��іڕ����Ő�Ă��܂����ꂪ����܂��̂ŁA�����A���іڂ��o���Ă��܂�����A�K�������܂��傤�B�@�h���炪��h���h���іځh�����̓s�x�����܂����A�ǂ����Ă������Ȃ��Ƃ���A��������̃n���X�ɖ��ȕȁi���C���ȁj���t���Ă��܂����ꍇ�́A�S�O�����Ƀn���X�̌��������܂��傤�B�@

�B

�A

�@

�T�C�h�X���[�ŃL���X�e�B���O����C�G���[����

���ŊC�ɑΛ����ă|�C���g�����ɂ߁A�_�����߂Ă����L���X�g�ƂȂ�܂����A�|�C���g�͌����Ĉ��ł͂���܂���B�@�悸�́A�����ʒu��O���牜�ڂ̃|�C���g�ւ̃L���X�e�B���O�ł��B�@�ق�̑����ւȂ珉�S�҂ł��܂��܂��e�Ղɏo���܂����A�R�O����ւƂȂ�Ƃ��Ȃ����Ȃ�܂��B�@��≫�ڃ|�C���g�܂ł̋������o�����߂ɂ́A�Ƃ̓����𗘗p���܂��B �@�Ƃ̒����i��T�D�S���j���Ƃ̒��_����̐U��q�����𗘗p���܂��B �A�Ƃ̃V�i�����Ƃ͕��ׂ�������ƋȂ���i�V�i���Ƃ����j�A���̎��̖߂낤�Ƃ��鐫���i�����j�𗘗p���܂��B�@�@�ƇA�̊Ǝ��̂̓��������킹�A�X�ɊƂ��g���ĉ��S�͂�������A�d�|�����\�Ȍ��艓���֔�����Ƃ��o���܂��B�@�܂��A�����̐��m���́A���S�͂̉������ɂ�蒲�����܂��B�@

�����̂P�F�G�T�̃X�b�|�������@�O�i�ŃL���X�e�B���O�ɂ��ċL�q�����R�̊Ƃ̐U����i�X���[�j�S�Ăɋ��ʂ��܂����A�Ƃ�U���ĉ��S�͂��������ꍇ�A���[�����i�G�T��t�����n���̕����j�Ɉ�ԋ������S�͂��|����܂��̂ŁA��������

�L���X�e�B���O���̊Ƃ̐U����i�X���[�j�ɂ́A�@�A���_�[�X���[�@�A�T�C�h�X���[�@�B�I�[�o�[�X���[�̂R�p�^�[��������A���Ƌ߂��|�C���g�ւ̃L���X�g�ɂ͇@�A���_�[�X���[�A��≓�ځi�P�T���O��j�ɂ͇A�T�C�h�X���[�A��艓���i�Q�T���ȏ�j�ւ͇B�I�[�o�[�X���[�Ƃ����悤�ɓ��������܂��B�@���̊Ƃ̓��������������������o����悤�ɂȂ�A�d�|���͎v���ʂ�̃|�C���g�֓���A�^�[�Q�b�g�Ƃ̏����ɑ傫������߂Â��܂��B

![]() �d�|���̓����i�L���X�e�B���O�j

�d�|���̓����i�L���X�e�B���O�j

�S�Ắg�ނ�h�ɋ��ʂ��Ă��܂����A�E�L�t�J�Z����O�Ȃ��d�|���̓����ɂ́g���m���h���v������A�_�����|�C���g�փL���X�g�i�����j���Ȃ���Ȃ�܂���B�@������̕����ł́g�ނ�h�ɂ͂Ȃ�܂���B�@��́A�_���|�C���g�̒��S���甼�a�P���ȓ��ւ̃L���X�e�B���O���x�X�g�ł��B�@�������A�_���|�C���g��艜�i��j�֓����Ă��܂����ꍇ�����͑��v�ł��B�@���[���������Ďd�|�����|�C���g�܂ň����߂��ďC�������������ł��B�@

![]() �d�|�������̉��C�Ȃ��e�N�j�b�N

�d�|�������̉��C�Ȃ��e�N�j�b�N

�U�荞�d�|���́A��Ԕ�d�̂���E�L����s���Ĕ��ōs���܂��B�@����́A�d�|���������֔���Ƃ����g�E�L�h�̖�ڂ̂ЂƂȂ̂ł��B�@

�g���炪��h��g���іځh�̈�Ԃ̌����́A��s�����E�L�̌ォ��n���X��I��������G�T���C�ʏ�̈�_�ɒ����������ƂŋN����܂��B�@����̃g���u�����A�d�|���������̂�����Ƃ����e�N�j�b�N�ʼn�����邱�Ƃ��o����̂ł��B

�n���X

�E�L��

�Q�`�S�q��

�E�L

�K����

��̗x��q